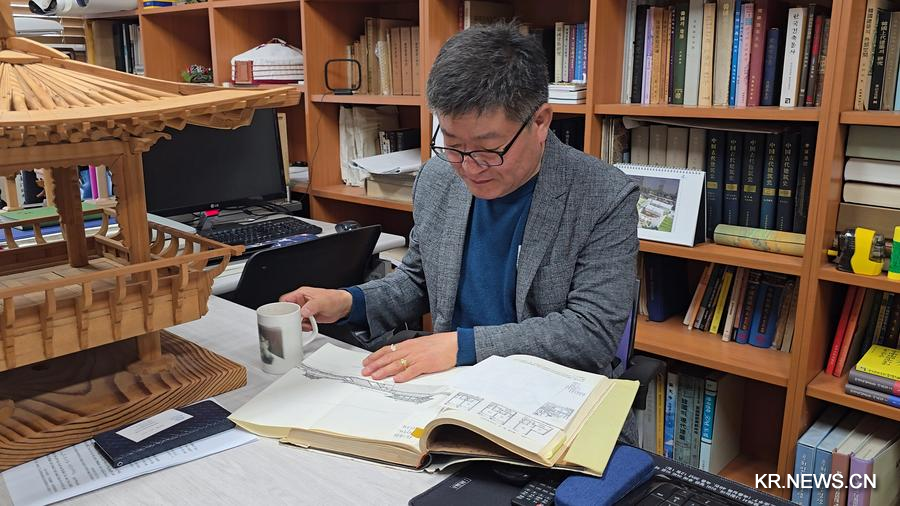

[신화망 서울 4월29일] 한양대학교 서울캠퍼스 과학기술관 7층에 위치한 한동수 교수의 연구실에 들어서면 책상과 진열장에 놓인 조선시대 정자(亭子) 건축 모형과 중국 청대 두공(斗栱) 모형이 눈에 띈다.

전통 건축 역사를 연구해 오며 한양대에서 24년간 교편을 잡은 한 교수는 중국에서 약 10년 동안 유학하며 칭화(清華)대학에서 박사학위를 받았다.

한 교수는 유학 생활 10년 동안 전에는 미처 몰랐던 한국 건축의 원류, 중국과 한국 건축의 차이점, 교류 방식 등에 대해 더 심층적으로 이해하게 됐다"면서 "지금 돌이켜보면 중국 유학을 가길 잘했다는 생각이 든다"고 말했다.

그는 중국 건축의 가장 큰 힘과 특징으로 여러 민족이 어울리는 가운데 형성된 다양성과 또 다양성 속에서도 유지되고 구현된 일관성∙연속성을 꼽았다. 그러면서 대표적인 예로 사합원(四合院)을 들었다. 사합원의 건축 배열 방식과 공간 배치 규칙이 보여주는 이러한 일관성이 지금까지 이어지고 있다는 설명이다.

이어 서양 등 여러 나라의 건축 역사를 살펴보면 대개 일정한 시간 동안 지속되다가 단절되는 경우가 많지만 중국은 5천 년 전부터 지금까지 그 핵심적인 특징이 오늘날까지도 지속되고 있다고 강조했다.

한 교수는 예로부터 한국과 중국 사이엔 빈번한 교류가 있었다며 건축사 측면에서도 마찬가지라고 말했다.

이어 그는 중국의 '다양성'과 비교해 볼 때 한국 전통 건축은 시기별로 눈에 띄게 스타일의 변화가 나타났다기보다는 어떤 기법이나 양식이 한번 나타나면 오랫동안 지속되는 경향이 있었다고 분석했다.

그러면서 당∙송 시기에 존재했지만 명∙청 시기에 사라진 '측각(側角)', ‘수분(收分)’이라는 기법을 예로 들었다. 한국어로는 '안쏠림', '배흘림'이라고 하는데 이러한 기법은 건축물의 구조적 안정성과 시각적 균형감을 잡아주는 역할을 한다. 조선시대 건축에서도 여전히 이러한 기법이 존재하고 있다는 것은 강한 '지속성'을 보여준다는 설명이다.

한 교수는 당∙송 시기 중국의 건축이 동아시아 지역에서 중요한 역할을 발휘했다면서 특히 목조건축 구조는 중국에서 광범위하게 응용됐을 뿐만 아니라 주변 국가에 전파됐다고 밝혔다.

수덕사 대웅전, 봉정사 극락전, 부석사 무량수전 등 한국에서 현존하는 가장 오래된 고려시대 건축물은 비교를 해보면 송대 건축의 영향을 더 많이 받았다고 전했다.

그에 따르면 고고학적인 발굴 자료로 볼 때 주초, 지붕에 있는 기와편 등 삼국시대 건축 부재들이 중국 당나라 시기와 유사한 특징을 많이 보여준다. 특히 백제에서 발견된 치미(동아시아 건축에서 건물 지붕 양 끝을 장식하는 기와)는 당나라 때 장안(長安) 지역에서 사용한 것과 매우 유사하다. 한 교수는 이런 측면에서 볼 때 당시 한국과 중국 사이에는 분명히 건축 분야에서의 양식과 기술 교류 관계가 있었음을 설명해 준다고 말했다.

한 교수는 현재 한국에서 건축사를 연구하는 학자가 많지 않다면서 중∙한 건축 비교 연구의 발전 공간이 매우 크다고 짚었다. 그러면서 중국 청나라 때 유명한 건축 가문인 '양식뢰(樣式雷)'의 건축 양식을 보여주는 전시회를 한국에서 열고 싶다는 바람을 전했다.

원문 출처:신화통신 한국어 뉴스 서비스